給付金が届いた為、PCを組んだ

その記録をここに記しておく

前回からの変更点

前回というか前記事

いくつか変更点と追加点があったので書く

マザーボード

ASRock B450 Steel Legend → MSI MPG X570 GAMING PLUS

B450のSteel Legendがツクモから完全に消え去ったので変更(記事作成時には復活した)

結果的にB450→X570にグレードアップした

CDドライブ

ASUS DRW-24D5MT→なし

在庫の関係で消え去った

正直なくてもいいかなって…最悪外付けの使えばいいし…

ケース

Thermaltake Versa H26

友人に勧められていたものを購入した次第

こだわると価格がどこまでも上がる&初回ということである程度信頼のある物を使いたいということでの選択となった

大まかな手順

おおまかに分けると、

- マザーボード周りの組み立て

- ケースへの取り付け

- 配線

- グラボの取り付け

- 起動確認/OSのインストール

の5段階に分かれていた

パーツの取り扱いに気を払えば思ったよりかは簡単な印象を受けた

マザーボード周りの組み立て

マザーボードにCPU/CPUファン/メモリを取り付ける

M.2 SSDは今回買っていないのでつけなかったがある場合はここで取り付け

最初にして最大の難関であるCPUの取り付けが一番きつかった(精神的に)

これがとにかく不安で買う前からおろおろするレベルだった

実際はおもっていたよりピンが短くかんたんにハマったので割と拍子抜け、もともと実験だったりで電子機器を丁寧に扱うような癖ができていたからだったかもしれない

CPUファンはCPU横のパーツを取り外してから設置した

微妙に配置ミスってグリスのムラができたような気もするけど多分大丈夫でしょう

取り付け時にネジを回すのがめんどかった、どうしてもドライバとファン部分が干渉してファンの外装に傷がつくたびに自分の心も傷ついた

ファン電源の配線もここで行う、ファンの取り付け向きによって線が余計に余ったりするからファンの向きは事前に確認しておこうね(1敗)

最期にメモリの取り付け

ちょっと固めのグラボぐらいの印象だった

ただ散々向きを確認しろと言われたのでそこは何度か確認してからやった

マザーボードの種類によってスロット数と挿し込む場所が違うので注意が要る

今回の物は2枚刺しなら偶数スロットに挿せとあったのでそのようにした

大体の感想としてはCPUの取り付けさえ終わればあとはどうにかなる感じ

「CPUのピンが折れたらアウト」という脅迫概念に迫られていたのもあるがCPU取り付けが終わればあとはトントン拍子で進んでいった

ケースへの取り付け

ケースにパーツを取り付けていく

今回付けたパーツはマザーボード/SSD/電源

電源とSSDについてはそのままネジで取り付けたとだけしか言えない

ケースの取説を読んで該当場所に設置、ネジで固定といった感じ

取り付け関係ではマザーボードの取り付けが一番面倒だった

このケース自体がATX/mini-ITX/micro-ATXに対応した物だったため、一部スペーサーを自分でつける必要があったり、マザーボードがI/Oシールドをケースに取り付けるタイプの物だったりで悪戦苦闘した

ネジとスペーサーの間に何も挟まなくていいとあったけど大丈夫なんすかねこれ

マザーボードの取り付け以外はほぼなかったような物だったのでマザーボードを取り付ける作業という印象が強く残った取付作業だった

次回以降に生きそうな失敗とリカバリを繰り返した感じなのでまぁよかったんじゃない

配線

今回の組み立てにおける最大の難所

マザーボードと電源/SSDとマザーボード&電源/ケースとマザーボードの配線を行う

マザーボードと電源の接続箇所は2箇所、メモリ近くの大きな端子とCPU横の端子に接続する

前者は一発でわかったが後者に関してはマザーボード側に2個端子がある為、片方なのか両方なのかでそこそこ迷った

電源側に2種のうち片方に対する端子がなかった為対応する物のみを挿したがうまくいった、よかった

本来ならばマザーボードを組み立てた段階で一度電源を接続して動作確認を行ったほうがいいのだが、今回に限ってはしていたら作業が止まった可能性がある(後述)ので色々と運が良かった感じはある

SSDとの各種接続は、端子の接続自体は簡単だったが配線がとにかく面倒だった

長さが足りなかったりケースの構造上の問題で線が通りにくかったりで指にダメージが結構来たのがつらかった

今回のPC組み立てにおいてケースとマザーボードの配線が一番面倒くさかった

この作業は細かく分けるとUSB3.0/USB2.0/オーディオ/電源ボタン系の4種の配線をする

USB3.0はコメントのしようがないぐらい楽だった、HDMIとかそういう類のケーブルをつなぐのと一緒

USB2.0とオーディオはピンに接続するが端子部分がまとまっているので挿す場所を確認してから正しい向きでピンのズレが無いように挿せば問題ない

電源ボタン関係の配線が一番面倒だった

端子はバラバラだわ線は細いわ一部ねじる必要はあるわ挿す場所の指定が細かいわでとにかく神経を使った、あと指めっちゃ痛かった

しかもこの部分が一番ミスしやすい上に失敗すると爆破することもあるらしいんでとにかくきつかった

配線全体の感想としてはやっぱりケースの電源ボタン周りがやりたくねぇという事に尽きる

指痛いわ神経使うわで全体を通して見ても一番疲れた場所と言える

グラボの取り付け

その字の通りグラボを取り付ける、いつもやっている関係でグラボは完成品に取り付けるものという印象があるのでここまで仕上げてからやった

作業内容はケースの穴あけ/マザーボードに挿し込み/電源の接続

まずはケースに穴を開ける、穴あけといってもこのケース自体がマザーボードの出力部分をペキっと折ってくださいというタイプなのでペキっと折る

マザーボードに若干干渉したけど普通に取れた、できれば設置前に取るほうがよさげ

マザーボードに挿す。以上。

挿し込んだらちゃんと出力部分の横の奴をねじで止める

重いんでちゃんとネジで止めないと不安、正直止めても不安

今回使用したグラボは補助電源が必要なので補助電源を接続する

わかりやすいピン数だったのでわかりやすかった

補助電源を使うグラボは初めてなのでどうすりゃええねんと思っていたけど割と簡単に接続できたのでよかった

起動確認/OSのインストール

ディスプレイを接続してBIOSが立ち上がることを確認、その後OSをインストールする

USB端子にインストールメディアを挿してあとはそのまま指示に従う

win10って速いんだなーといった次第だった

動作について

細かいスペックについては割愛

他のところを見ればいいし、何より自分で何を出せばいいかよくわかんないため

とりあえず1週間稼働してとくに問題ないから大丈夫と判断している

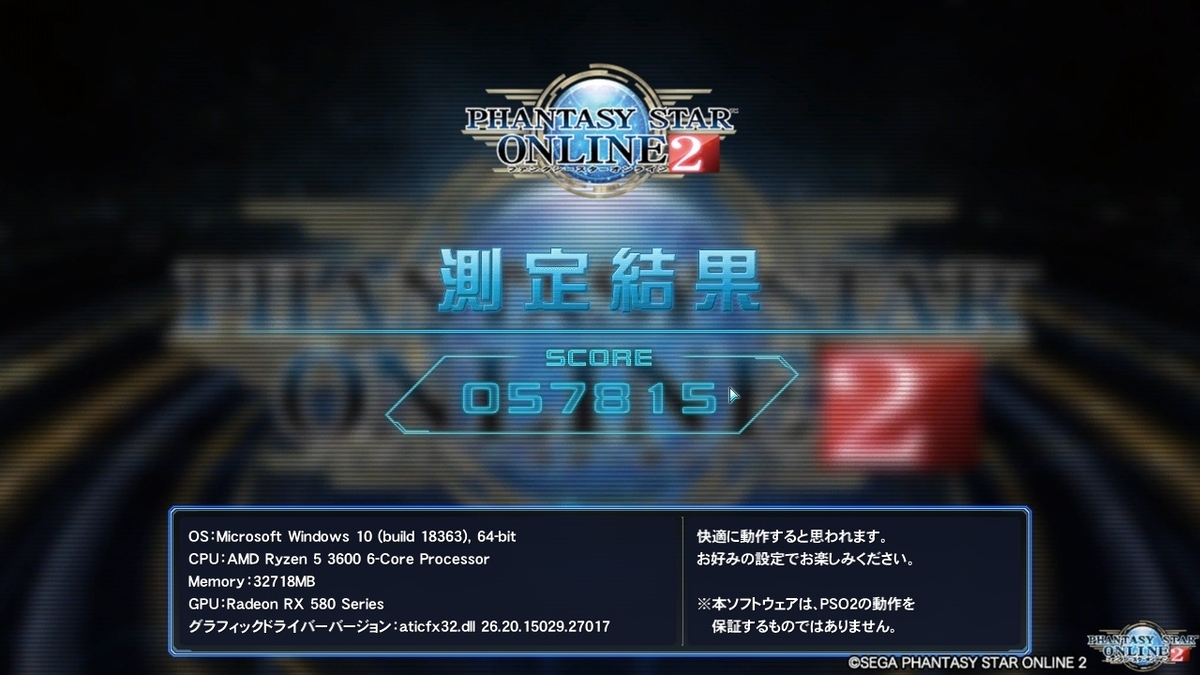

一応PSO2のベンチ結果貼っとく

当然だが前のPCよりも圧倒的につよい(こなみ)

組み立て後の感想他

組立時にドライバーを使用したが、事前に購入した+0の精密ドライバーは使わなかった

実際に使ったのは昔部活で入手した+1ぐらいのドライバー

これがなかったら詰んできた可能性が高い

後で+1のドライバーを買っておきたい

Ryzen 3600には映像出力機能がついておらず、グラボを経由しないと映像主力できないということを組み立て中に知った

組み立て慣れてる友人とチャットしながらでなかったら100%気付かなかった

マザボ組立時に動作確認したら止まっていたといってた主な要因はこれ

上記のこともあり、マザボ組立時にちゃんと動作確認ができるようになった…と思われる

主に電源をどこに挿せばいいかわからなかったため動作確認しなかったが、今回の組み立てでどこに挿せばいいかわかった上、映像主力関係のトラブルも経験したのでそんなに慌てずに済みそう

ケースを買うときはフロントパネルの配線が楽そうなのを選ぼうと思った(こなみ)

まぁ多分これと大差ないんでしょうけど

あとケース配置時に透明部分が壁側になってしまい、せっかく中身が見えるような構造をしているのに見えないという悲しみを背負った

ちゃんと置き場所を確認して買おうという教訓になった

PCの自作は初めてで、いろいろと難ありではあったがとても楽しかった

何よりも「自分のPC」感が強く満足度が高い

自作PCは"自己責任で作るPC"とも言われるように、ちゃんと責任を持って保守点検をしていこうと強く思った

これからよろしくね!